Inhaltsverzeichnis

Eisen und andere Mineralstoffe, wie Jod, Zink, Selen und Calcium sowie einige Vitamine (Vitamin B2, B12 und Vitamin D), Omega-3-Fettsäuren und Proteine bzw. essentielle Aminosäuren zählen zu den sog. potenziell kritischen Nährstoffen bei veganer Ernährung (DGE et al., 2016). Grundsätzlich kannst du die Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften für Ernährung (D-A-CH) mit einer rein pflanzlichen Ernährung erreichen (mit Ausnahme von Vitamin B12). Jedoch kann es bei einer weniger optimal zusammengestellten Kost zu Versorgungsengpässen kommen. Außerdem gibt es Bevölkerungsgruppen, die einen erhöhten Nährstoffbedarf aufweisen, wie Schwangere und Stillende, Säuglinge, Kinder und Jugendliche, Sportler oder bei manchen Erkrankungen sowie Medikamenteneinnahme (Leitzmann und Keller, 2013; Piccoli et al., 2015; Melina et al., 2016; Keller und Müller, 2016). In diesem Artikel erfährst du, welche Mechanismen der Eisenverwertung zugrunde liegen und wie du eine optimale Eisenversorgung mit pflanzlichen Lebensmitteln erreichen kannst.

In der Natur kommt sowohl zwei- als auch dreiwertiges Eisen vor und obgleich es das vierthäufigste Element der Erdoberfläche ist, zählt der Eisenmangel laut WHO zu den weltweit häufigsten Nährstoffmängeln dar (WHO, 2004). Er ist somit ein globales Problem und bei Weitem kein ausschließliches Problem von Veganern. Die Nationale Verzehrsstudie II des Max-Rubner-Instituts von 2008 kommt zu dem Ergebnis, dass insgesamt 14 % der Männer und 58 % der Frauen die empfohlene tägliche Eisenzufuhr nicht erreichen. Bis zum Alter von 50 Jahren sind hiervon über 75 % der Frauen betroffen (MRI, 2008).

Funktionen

Eisen ist für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich, da es den zentralen Bestandteil des Hämoglobins bildet. In der Muskulatur übernimmt Eisen im Myoglobin die Rolle als Sauerstoffspeicher. Eisen ist außerdem wichtig für die Energiegewinnung (in Cytochromen in der Atmungskette) sowie die Herstellung von Botenstoffen im Körper (Hormone, Neurotransmitter). Als Prooxidans wehrt Eisen pathogene (krankheitserregende) Mikroorganismen ab.

Die Regulation des Eisenstoffwechsels geschieht im Rahmen der Resorption. Wird vom Organismus vermehrt Eisen benötigt, so kann er dieses aus den Eisenspeichern (Ferritin und Hämosiderin in Leber, Milz und Knochenmark) mobilisieren. Sind diese Speicher nicht ausreichend gefüllt, so wird vermehrt Eisen aus der Nahrung aufgenommen (Erhöhung der Resorptionsrate).

Eisenmangel kann die körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und die Thermoregulation stören. Auch unser Immunsystem fungiert eisenabhängig. Eine chronisch erniedrigte Eisenzufuhr führt zur sogenannten Eisenmangelanämie (eine Form der Blutarmut), welche weltweit zu den häufigsten Mangelerscheinungen zählt (WHO, 2004).

Bioverfügbarkeit

Eisen ist in tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln zu finden. Abhängig von der vorhandenen Form des Eisens wird es aber mehr oder weniger gut vom menschlichen Körper aufgenommen, die Bioverfügbarkeit ist also unterschiedlich hoch.

Im menschlichen Organismus liegt Eisen in seiner zweiwertigen Form (Fe2+) als Häm-Eisen vor. Aufgrund der Zellähnlichkeit kommt es in Form von Hämoglobin und Myoglobin auch in Lebensmitteln tierischen Usprungs vor. Nach der Freisetzung aus der Nahrungsmatrix fungiert das Häm-Molekül (prosthetische Gruppe des Chromoproteins) wie ein schützender Ring um das zentrale Eisen-Ion, wodurch es vor Wechselwirkungen mit anderen Nahrungsbestandteilen bewahrt und im Darm in seiner löslichen Form erhalten bleibt. So wird es über ein spezielles Transportsystem im Dünndarm resorbiert.

Pflanzliche Quellen hingegen enthalten kein Häm-Eisen, sondern anorganisches Eisen in Form von Nicht-Häm-Eisen in seiner dreiwertigen Form (Fe3+). Da dreiwertiges Eisen zur Bildung von Komplexen neigt und die Löslichkeit bereits bei einem pH-Wert >5 sehr gering ist, wird es vom Körper schlechter aufgenommen als zweiwertiges Eisen. Außerdem kann es mit anderen Nahrungsbestandteilen wechselwirken bzw. im Resorptionsprozess sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden. Man spricht hier von fördernden und hemmenden Faktoren.

Während die Bioverfügbarkeit (Resorptionsrate) des dreiwertigen Nicht-Häm-Eisens bei etwa 2–20 % liegt, beträgt sie beim zweiwertigen Häm-Eisen 15–35 %. Die Bioverfügbarkeit von dreiwertigem Eisen lässt sich durch Vitamin C, Fruchtsäuren, organische Säuren und schwefelhaltige Aminosäuren verbessern, da diese die Reduktion zum besser löslichen zweiwertigen Eisen fördern. Durch die zeitgleiche Zufuhr von Vitamin C kann die Resorption bei Nicht-Häm-Eisen um das 3-4-fache gesteigert werden. Dagegen hemmen zahlreiche Inhaltsstoffe pflanzlicher Lebensmittel, wie Oxalate, Phytate, Tannine und andere Polyphenole die Resorption von Nicht-Häm-Eisen durch Komplexbildung. Auch Phosphat und einige Ballaststoffe zählen zu den Inhibitoren (Leitzmann et al., 2009; Leitzmann und Keller, 2013). Phytinsäure bzw. Phytate, die in Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Samen und Nüssen vorkommen, bilden mit Mineralstoffen wie Eisen, Calcium oder Zink Komplexe, so dass deren Resorption gehemmt ist. Um den Phytatgehalt zu reduzieren, sind u. a. die Fermentation (z. B. das lange Aufgehenlassen von Vollkornbrotteig) oder das Einweichen und Keimen gut geeignet. In diesem Falle wird das Phytinsäure-abbauende Enzym (Phytase) freigesetzt.

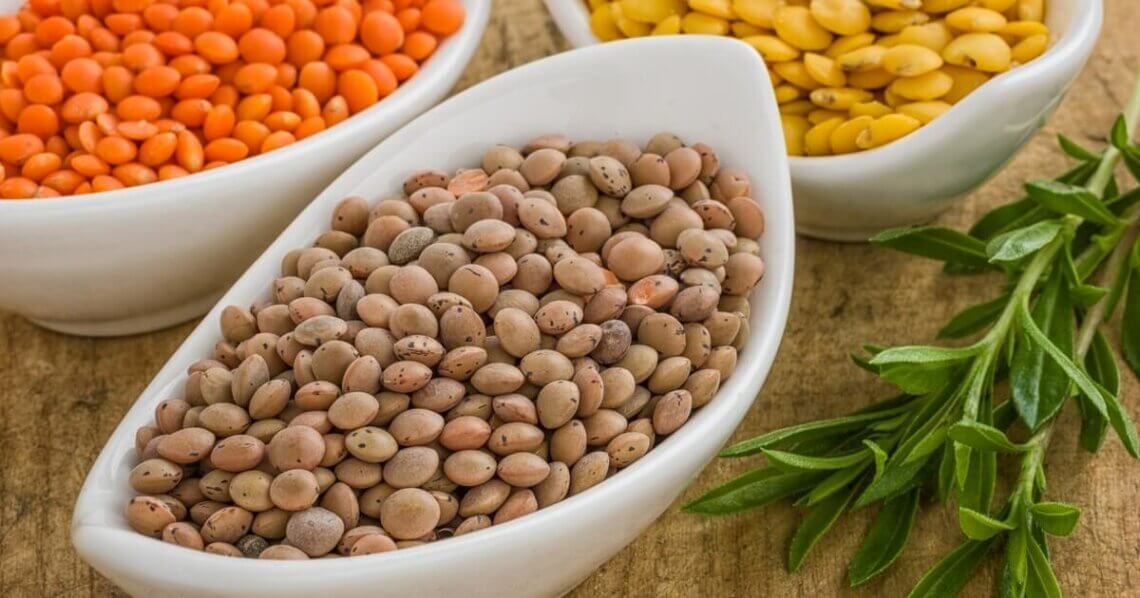

Zudem kann Eisen in Form von Ferritin in die Zellen aufgenommen werden. Dies scheint besonders relevant für einige Linsenarten zu sein. Wie genau die Aufnahme abläuft und in welchem Umfang, ist aktuell nicht abschließend geklärt (Theil et al., 2012).

Bedarf und Status

Die DGE (2016) empfiehlt für Männer sowie nichtmenstruierende Frauen, die nicht schwanger sind oder nicht stillen, 10 mg Eisen/Tag und für menstruierende Frauen 15 mg Eisen/Tag. Für Schwangere verdoppelt sich die Zufuhrempfehlung auf 30 mg Eisen/Tag, für Stillende liegt sie bei 20 mg Eisen/Tag.

Diese Zufuhrempfehlungen der DGE berücksichtigen den Aspekt der Bioverfügbarkeit für die vegane Ernährung nur zum Teil: Der tatsächliche Eisenbedarf von Männern liegt bei 0,5-1 mg/Tag, der von Frauen vor der Menopause bei 1-2 mg/Tag (Leitzmann et al., 2009). Den Berechnungen der Zufuhrempfehlungen liegt eine durchschnittliche Resorptionsrate von 10 % zugrunde. Bedenkt man jedoch die o. g. mögliche 2 %-ige Resorptionsrate, liegt die tägliche Aufnahme ggf. unterhalb der Zufuhr, die notwendig ist, um den Bedarf zu decken, obwohl die absolut empfohlene Menge an Eisen zugeführt wurde. In den USA wird Vegetariern aus diesem Grund eine 1,8-fache Eisenzufuhr im Vergleich zu Nicht-Vegetariern empfohlen (Institute of Medicine, 2001).

Deinen individuellen Status kannst du mittels Bluttests ermitteln. Dabei stellt das Serumeisen einen aktuellen Blutwert dar, welcher jedoch nur von begrenzter Aussagekraft ist. Der Gehalt an Serumferritin (Eisenspeicher) als Langzeitparameter kann eine zuverlässigere Aussage über den Versorgungsstatus liefern. Ebenso werden der Hämoglobingehalt, die Erythrozytenanzahl sowie der Hämatokritwert (Blutviskosität) im Rahmen des kleinen Blutbildes bestimmt.

Bei Blutverlusten (Menstruation, Aderlass, OPs, etc.) gehen beachtliche Mengen an Eisen verloren (pro 2 ml Blut ca. 1 mg Eisen). Bei einer Menstruationsperiode ist mit einem durchschnittlichen Blutverlust von 30–60 ml zu rechnen, d. h. 15–30 mg Eisen, welches dem Körper verloren geht (Lönnerdal et al., 2006; Hoppler et al., 2009; Schweitzer, 2014).

Mangel

Global betrachtet stellt eine Unterversorgung mit Eisen einen der häufigsten Nährstoffmängel dar. Ein manifester Mangel führt zur Anämie (Blutarmut), wovon besonders Schwangere, Säuglinge und Kinder, vorwiegend in Entwicklungsländern, betroffen sind.

Die Bevölkerung in industrialisierten Staaten ist eher vom sogenannten latenten Eisenmangel betroffen. Dieser spiegelt sich durch die unzureichende Sauerstoffversorgung unserer Zellen in Form von Erschöpfungs- sowie Müdigkeitssymptomen, Kopfschmerzen und Blässe wider.

Bei einem akuten Mangel kann eine temporäre Supplementation nach ärztlicher Rücksprache die Speicher auffüllen und anschließend die Spiegel aufrechterhalten. Sofern keine Diagnose vorliegt, sind Zusatzpräparate mit hoher Dosierung nicht empfehlenswert, da die Gefahr einer Überversorgung, welche das Risiko für koronare Herzerkrankungen erhöhen kann, besteht.

Vorkommen

Eine Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln kann die ausreichende Eisenversorgung sicherstellen, insbesondere Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Gemüse, Nüsse, Samen und Trockenfrüchte gelten als gute Quellen.

- Hülsenfrüchte: Linsen, Bohnen (Mung-, Soja-, weiße Bohnen und daraus produzierte Erzeugnisse, wie z. B. Tofu), Kichererbsen, etc.

- Nüsse und Ölsaaten: Kürbiskerne, Sesam (bzw. Tahin), Leinsamen, Pistazien, Sonnenblumenkerne, etc.

- Getreide und Pseudogetreide: Amaranth, Quinoa, Hirse (Korn), Hafer (Korn), Dinkel und Grünkern (Korn), Naturreis, etc.

- Gemüse: Fenchelblatt, Portulak, Endivie, Feldsalat, gekochte Schwarzwurzel, Rucola, Zucchini, etc.

- Trockenfrüchte: Pfirsich, Aprikose, Banane, Dattel

Tabelle 1: Gehalt an Eisen in pflanzlichen Lebensmitteln (Elmadfa et al., 2017; BLS; USDA; Heseker und Heseker, 2019)

| Eisen (mg/100 g) | |

|---|---|

| hoher Gehalt > 7 mg/100 g mittlerer Gehalt 2-7 mg/100 g niedriger Gehalt < 2 mg/100 g |

|

| Hülsenfrüchte (und -erzeugnisse) | |

| Linsen, getrocknet | 8,0 |

| Kidneybohnen, getrocknet | 7,0 |

| Mungobohnen, getrocknet | 6,8 |

| Sojabohnen, getrocknet | 6,6 |

| weiße Bohnen, getrocknet | 6,5 |

| Kichererbsen, getrocknet | 6,1 |

| Tofu | 2,8 |

| Seidentofu | 1,2 |

| Nüsse, Samen und Ölsaaten | |

| Kakaobohnen | 46,8 |

| Kürbiskerne | 12,5 |

| Sesamsamen | 10,0 |

| Leinsamen | 8,2 |

| Hanfsamen | 8,0 |

| Chia-Samen | 7,7 |

| Pistazien | 7,3 |

| Cashewkerne | 6,4 |

| Sonnenblumenkerne | 6,3 |

| Mandeln | 4,1 |

| Haselnüsse | 3,8 |

| Paranüsse | 2,8 |

| Walnüsse | 2,8 |

| Getreide und Pseudogetreide | |

| Dinkel Vollkornmehl | 9,7 |

| Amaranth, roh | 7,6 |

| Hirse, roh | 6,9 |

| Haferflocken | 4,4 |

| Grünkern, roh | 4,2 |

| Buchweizen, roh | 3,8 |

| Weizen Vollkornmehl | 3,4 |

| Vollkornreis, roh | 3,2 |

| Couscous, roh | 2,6 |

| Gemüse | |

| Spinat, roh | 4,1 |

| Portulak, roh | 3,6 |

| Mangold, roh | 2,7 |

| Fenchelblatt, roh | 2,7 |

| Feldsalat | 2,0 |

| Grünkohl, roh | 1,9 |

| Rucola | 1,5 |

| Endivie, roh | 1,4 |

| Romano Salat | 1,1 |

| Zucchini, roh | 1,0 |

| Kartoffeln, roh/gekocht | 0,9 |

| Brokkoli, roh | 0,8 |

| Rosenkohl, gekocht | 0,7 |

| Trockenfrüchte | |

| Pfirsich | 6,5 |

| Aprikose | 4,4 |

| Banane | 2,8 |

| Dattel | 1,9 |

Status bei veganer Ernährung

Verschiedene Untersuchungen konnten zeigen, dass erwachsene Vegetarier meist eine gleiche oder höhere Eisenzufuhr haben als Nicht-Vegetarier (Deriemaeker, 2010). Da Milchprodukte keine nennenswerten Eisenlieferanten darstellen, führen Veganer teilweise mehr zu als Vegetarier und Mischköstler (Davey, 2003). Aufgrund der geringeren Bioverfügbarkeit von Nicht-Häm-Eisen relativiert sich die höhere Eisenzufuhr jedoch wieder bzw. ist für die Bedarfsdeckung sogar notwendig.

Der Eisenstatus muss differenziert betrachtet werden: Während die Konzentrationen von Serumeisen und Hämoglobin annähernd auf dem Level von Mischköstlern zu finden sind, liegt der Langzeitparameter, das Speichereisen Ferritin, oftmals darunter, jedoch meist noch im unteren Normbereich (Ball und Barlett, 1999; Wilson und Ball, 1999; Śliwińska et al., 2018).

Zusammenfassung

Eisen ist nicht nur ein potenziell kritischer Nährstoff für Veganer, sondern insbesondere für menstruierende Frauen, unabhängig von der Ernährungsweise. Da in einer rein pflanzlichen Ernährung lediglich Nicht-Häm-Eisen vorkommt, solltest du in der Lebensmittelauswahl auf geschickte Kombinationen und Verarbeitung achten, um die niedrige Bioverfügbarkeit zu erhöhen, z. B. durch selbst gemachtes Hummus mit Paprika-Sticks, frisch gepresster Orangensaft zu Haferflocken, fermentierte Soja-Produkte wie Miso oder Tempeh sowie Trockenfrüchte mit Nüssen. Das Einweichen und Keimen von Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide sowie Nüssen erhöht ebenso die Bioverfügbarkeit des Eisens. Hemmende Faktoren kannst du reduzierten, indem du z. B. auf Kaffee sowie grünen und schwarzen Tee während und nach einer eisenreichen Mahlzeit verzichtest.

Der Inhalt dieses Artikels kann und soll eine individuelle Vegane Ernährungsberatung nicht ersetzen. Im Verzeichnis für Vegane Ernährungsberatung findest du, in deiner Nähe vor Ort oder online, fachkundige Unterstützung.

Pflanzliche Proteinquellen

Danke für den sehr informativen Artikel.

Es bleibt bei mir die Frage, wann ich den geliebten Grüntee trinke… oder wie lange ist nach einer Mahlzeit?

Mit Dank und herzlichen Grüssen,

Hallo liebe Erica, freut uns, dass dir unser Artikel zusagt. Eine halbe Stunde vor und etwa 1-2 Stunden nach einer Mahlzeit sollten da ausreichend sein. Das „danach“ ist immer abhängig von dem was du gegessen hast. Wenn du das Gefühl hast, es ist „durchgerutscht“ :-), spätestens dann kannst du deinen geliebten und gesunden grünen Tee wieder trinken!

Super Content – vielen Dank dafür. Nach dem Kapitel über Eisen ließ meine Linsen keimen – es macht soviel Spaß zuzusehen wie sie wachsen – als roher Salat – genial! 🙂

Hey Marcin, freut mich sehr, dass du das Gelernte gleich umsetzt! 🙂 LG, Dominik

Ich hätte noch eine Frage zur Eisenaufnahme. Stimmt es das der Körper bei pflanzlichen Lebensmitteln wählen kann ob er gerade Eisen braucht oder nicht (so viel)?

Und bei der Aufnahme aus tierischen Quellen gezwungen wird es aufzunehmen, egal ob der Körper gerade viel oder weniger Eisen braucht ?

Hallo liebe Renate, vielen Dank für deine Rückfrage. Unser Körper verfügt über Regelungsmechanismen, die die Resorption an den Bedarf in einem gewissen Rahmen anpassen können. LG, Dominik

Danke

Hey Renate und Dominik,

das was Renate anspricht, dass der Körper Häm-Eisen zwingend aufnehmen muss und bei Nicht-Häm-Eisen die Wahl hat, spricht Dr. Michael Greger hier kurz ab 0:30 an:

https://www.youtube.com/watch?v=S7tcNrHSJRU

Herzlichen Gruß

Maria

Also als Veganerin bin ich begeistert über den Artikel und lerne immer wieder Neues für mich….was ich aber besonders toll finde, das ich meinem Sohn über das video dieses Thema näher bringen ( er liest nicht so gerne )

Hallo liebe Cornelia, vielen Dank für dein Feedback! Es ist doch schön, dass wir durch die unterschiedlichen Kanäle ganz unterschiedliche „Lerntypen“ erreichen 😀

Was mich etwas verwirrt…erst wird ausgeführt, dass gewisse Stoffe in Hülsenfrüchten ect. die Aufnahme von Eisen, Calcium und Zink hemmen können…dann werden aber gerade diese Lebensmittel als gute Eisenlieferanten genannt.

Wie ist das zu verstehen?

Und dann hätte ich noch folgende Frage: Wird z.B. durch Kaffee die Aufnahme vollständig gehemmt oder kann das durch die zeitgleiche Aufnahme von Vitamin C wieder relativiert werden?

Danke schon Mal im Voraus!

Hallo liebe Nicole,

danke für deine spannende Frage zum Thema Bioverfügbarkeit von Eisen. 🙂

Wie du schon erkannt hast, sind eisenhaltige Lebensmittel teilweise genau jene, die gleichzeitig resorptionshemmende Komponenten enthalten (z.B. Phytinsäure oder Oxalsäure). Allerdings gibt es zum Einen auch Quellen ohne nennenswert hohe Mengen an diesen Inhibitoren (Grünkohl versus Spinat) bzw. zum anderen kompensiert die Zusammensetzung der Mahlzeit den hemmenden Effekt zu einem gewissen Anteil. Zubereitungsarten, wie das Einweichen von Nüssen oder Vollkorngetreide, und vor allem die Kombination mit den resorptionsfördernden Substanzen (Vitamin C, fermentierte Produkte) reduzieren den Eisenverlust signifikant. Außerdem ist die klassische Kombination aus Getreide/Hülsenfrüchte (Eisenlieferant) mit Gemüse/Salat (Vitamin C-Lieferant) ohnehin eine gängige in der pflanzlichen Ernährung.

Kaffee reduziert die Eisenaufnahme nachweislich. Untersuchungen nach kann die Eisenaufnahme durch eine Tasse Kaffee um bis zu 73 % reduziert werden (Morck et al., 1983; Nestle, 2013). Um deine individuelle Eisenversorgung zu bewerkstelligen ist es generell ratsam, Kaffee nicht zwangsläufig mit deinen Mahlzeiten zusammen zu verzehren. Die beste Rückmeldung, die du allerdings erhalten kannst, ist ein Bluttest. Deine Eisenwerte spiegeln dir direkt wider, ob du ausreichend absorbierst (auch mit einer Tasse Kaffee) oder nicht.

Herzliche Grüße,

Isabel!

toller Artikel! Ich würde noch gerne wissen, ob bekannt ist um welchen Faktor (im Durchschnitt) Fruchtsäuren, organische Säuren und schwefelhaltige Aminosäuren die Resorptionsrate genau erhöhen?

Liebe Elena,

herzlichen Dank für dein schönes Feedback, das freut uns sehr zu hören! 🙂

Insbesondere das Vitamin C (Ascorbinsäure) hat einen sehr hohen Verstärkungseffekt auf die Eisenresorption und kann diese auf das 3-4-fache anheben. Geringe Mengen an weiteren Säuren (Zitronen-, Apfel-, Wein- oder Milchsäure) können die Eisenresorption um das 2-3-fache erhöhen (Craig und Pinyan, 2001; Leitzmann und Keller, 2020).

Ganz liebe Grüße,

Isabel!

Hallo Miteinder

In Buch “ Eisenmangel beheben mit natürlichen Lebensmitteln” von K. Günther wird die “neu entdeckte” Resorption von Ferritin beschrieben. Mir scheint dies ein entscheidender Paradigmawechsel zu beinhalten.

Wieso sind die Studien und Erkenntnisse von Prof. Dr Klaus Günther nicht in diesem Magazin enthalten?

Danke für die Ausführung

Grüsse aus der Schweiz

Geri

Hallo lieber Gerald,

herzlichen Dank für deine spannende Frage.

Wie du richtig anmerkst, konnte in der Forschung gezeigt werden, dass es einen Ferritin-Transporter zur Eisenresorption gibt. Wie genau und in welchem Umfang die Resorption von Ferritin aus der Nahrung abläuft, ist bislang noch unzureichend bekannt. Da die Informationen zum sog. „Ferritin-Port“ noch nicht wissenschaftlich ausgereift und in den üblichen Lehrbüchern derzeit noch nicht vorzufinden sind, ist dieses Thema auch noch kein Bestandteil unserer Informationsvermittlung. Dennoch verfolgen wir die Studienlage dazu und aktualisieren unsere Lehrmaterialien bzw. Artikel zu gegebenem Zeitpunkt.

Gern leite ich dir Publikationen zu diesem Thema weiter, in welche du dich bei Interesse einlesen kannst:

– Lönnerdal et al., 2006

– Nishito und Kambe, 2018

– Zielinska-Dawidziak, 2015

– Theil et al., 2012

Herzliche Grüße,

Isabel!