Inhaltsverzeichnis

Beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit sich Pflanzenmilch in den Regalen der Supermärkte etabliert hat. Es gibt dafür unterschiedliche Gründe, doch der Trend ist eindeutig: Die Absatzmärkte der Pflanzenmilch steigen jährlich um circa 12 % (Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, 2018). Unglaublich? Ganz und gar nicht. In diesem Artikel erfährst du mehr über die Erfolgsgeschichte der Milchalternativen, was sie gesundheitlich zu bieten haben und welche am besten zu deinem morgendlichen Kaffee passt.

Wusstest du schon …

… dass es das Produkt Pflanzenmilch rein rechtlich betrachtet gar nicht gibt? Die korrekte Bezeichnung für die leckeren „milch- oder milchersatzähnlichen Produkte auf pflanzlicher Basis“ ist Pflanzendrink. Nur „Produkte, die aus einem Euter stammen“, dürfen als Milch gekennzeichnet werden. Auf den Verpackungen steht daher beispielsweise Sojadrink, Haferdrink oder Trinkhanf (Verordnung (EWG) Nr. 1898/87). Dass sich diese Bezeichnungen umgangssprachlich nicht durchsetzen konnten, verwundert kaum. Folglich wird auch in diesem Artikel die Trendbezeichnung Pflanzenmilch verwendet statt verwirrender Synonyme.

Was ist Pflanzenmilch eigentlich?

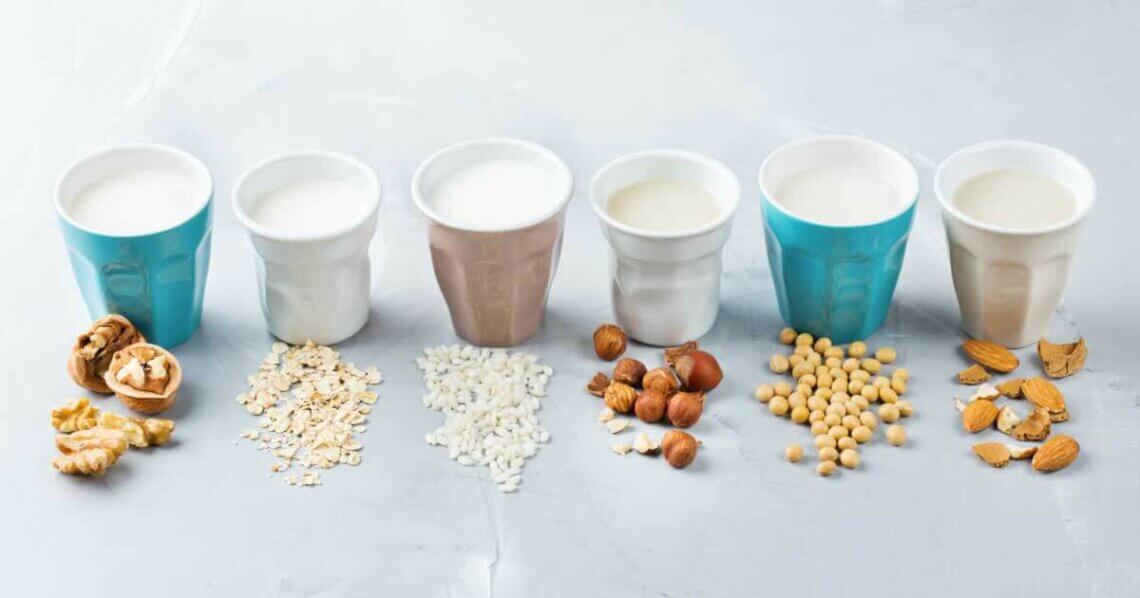

Ob beim Kochen, Backen, in Smoothies, Kaffee oder Müsli – Pflanzenmilch ist vielseitig verwendbar. Die Nachfrage im Einzelhandel steigt, auch Cafés haben oft zumindest eine pflanzliche Milchalternative parat. Doch woraus bestehen diese veganen Newcomer genau?

Laut Definition handelt es sich dabei um „wässrige Extrakte von Hülsenfrüchten, (Pseudo-)Getreide oder Nüssen bzw. Ölsaaten, die in Konsistenz, Farbe und Verwendungsmöglichkeit Kuhmilch ähneln“ (Mäkinen et al., 2016). Diese eher wenig köstliche Beschreibung täuscht, denn geschmacklich haben diese Produkte einiges zu bieten: nussig, süß, neutral oder aromatisch – die pflanzlichen Drinks punkten durch Vielfalt. Sie bestehen in erster Linie aus Wasser, gefolgt von einer oder mehreren Getreide-, Nuss-, Hülsenfrucht- oder Samensorten. Insbesondere konventionelle Produkte beinhalten meist noch weitere Zutaten, wie Öl oder Verdickungsmittel (z. B. Guarkernmehl) für die Konsistenz, sowie Salz, Süßungsmittel oder Aromen für den Geschmack. Außerdem werden einige Sorten mit Nährstoffen angereichert, wie Calcium, α-Linolensäure, Riboflavin, Vitamin B12 und Vitamin D.

Milch-Mythos Nr. 1: „Werden Kühe nicht gemolken, platzt ihr Euter.“ Fakt ist: Säugetiere, ob nun Kuh, Delfin, Maus oder Mensch geben nur Milch, wenn sie Nachwuchs zur Welt gebracht haben. Ist der Nachwuchs entwöhnt, versiegt auch der Milchfluss der Mutter wieder.

Die Geburtsstunde der Pflanzenmilch

Die Geschichte der milchartigen Flüssigkeiten aus Soja, Reis oder Mandeln hat in Asien und Europa eine lange Tradition. Industriell produziert werden sie zwar erst seit 1940 in Asien, allerdings deuten archäologische Funde darauf hin, dass sie bereits lange vorher in den heimischen asiatischen Kochnischen hergestellt wurden (Mäkinen et al., 2016).

Die Verwendung von Sojabohnen kann ab dem 11. Jahrhundert v. Chr. in Nordchina nachgewiesen werden. Darüber hinaus war der Konsum von Sojamilch, Yuba und Tofu schon zur Zeit der Han-Dynastie (206 v. Chr. – 220 n. Chr.) beliebt. Grund genug zu vermuten, dass deren Entwicklung weit vorher begann (Shurtleff et al., 2014).

Bioprodukt versus konventionelle Herstellung

Die Vielfalt der Milchalternativen wirft natürlich auch die Frage nach den besten Produkten auf. Sollte eine Pflanzenmilch aus konventioneller Herstellung den Weg in die Familienküche finden oder sind die Biovarianten vorzuziehen?

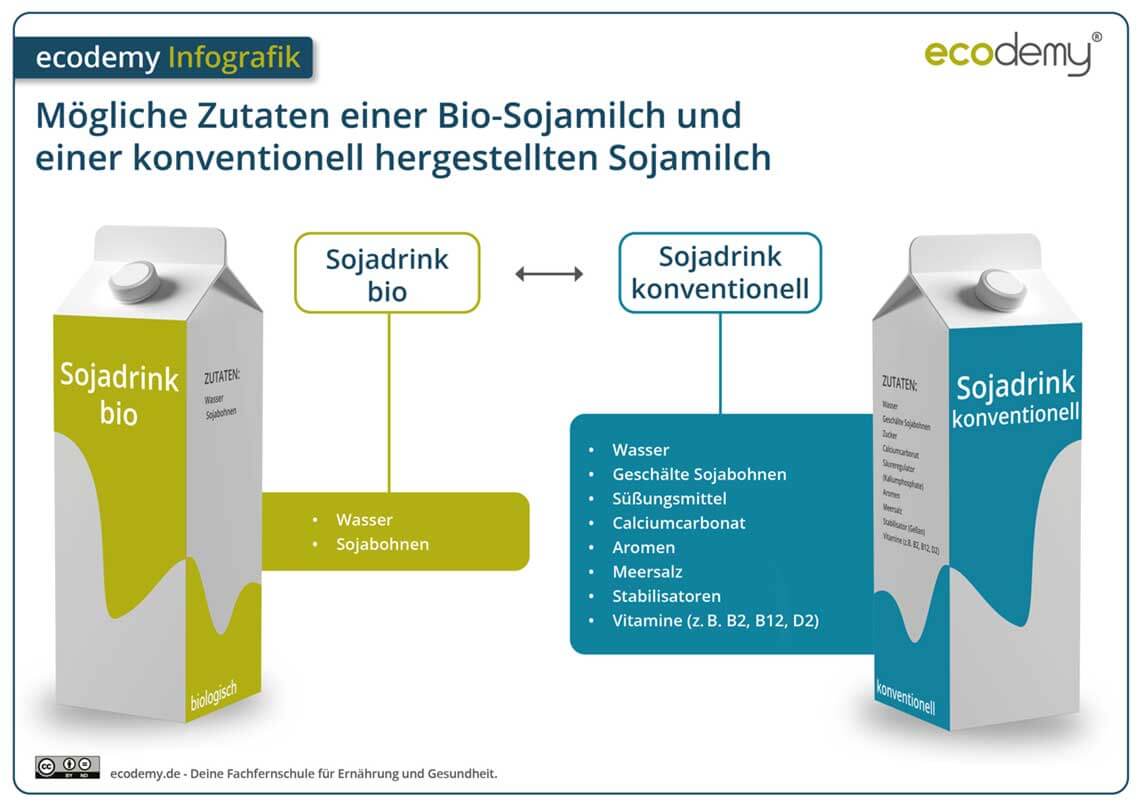

Nicht nur die Angebotspalette ist bunt, auch die Zutatenlisten auf den Verpackungen variieren. Doch was ist besser? Weniger Zutaten oder lieber mehr Inhaltsstoffe, wie zugesetzte Vitamine, die helfen können, den täglichen Nährstoffbedarf zu decken? In Abbildung 1 werden mögliche Zutaten einer Bio-Sojamilch mit den Inhaltsstoffen einer Sojamilch aus konventioneller Herstellung gegenübergestellt.

Der Unterschied ist offensichtlich. Während das Bioprodukt mit zwei einfachen Zutaten auskommt, ist die Liste auf der konventionell produzierten Sojamilch länter. Je nach Sorte werden sie zusätzlich mit einer Calciumanreicherung versehen – ein willkommenes Plus zur Deckung des Calciumbedarfes.

Pflanzenmilch als Allrounder

Ob geschmacksneutral, ungesüßt oder aromatisiert mit Vanille-, Banane- oder Schokogeschmack, im Müsli, Kaffee, in Desserts, Pfannkuchen, Gratins oder Smoothies – die pflanzlichen Alternativen sind echte Alleskönner.

Obendrein ist das noch längst nicht alles, denn auch pflanzenbasierter Joghurt erfreut sich wachsender Beliebtheit. Bei der Herstellung wird Pflanzenmilch mit speziellen Joghurt-Kulturen versetzt und bekommt dadurch den typischen, leicht säuerlichen Geschmack und die klassische Konsistenz eines Joghurts. Außerdem dient Pflanzenmilch als Grundlage für Sahne, also Cuisine zum Kochen und Backen, sowie für Alternativen zu Quark, Frischkäse und Eiscreme.

Dabei sind den Kreationen keine Grenzen gesetzt. Das bunte pflanzliche Sortiment reicht vom Apfel-Himbeer-Joghurt über Bärlauch-Frischkäse bis hin zum Schokoladeneis.

Milch-Mythos Nr. 2: „Milch ist ein Getränk.“ Fakt ist: Ob Kuhmilch oder Pflanzenmilch, keins von beiden sollte nur als ein Getränk gesehen werden, sondern vielmehr als ein Nahrungsmittel (Wenndorf, 2003). Diese Zuordnung entstammt der hohen Kaloriendichte. Ein Glas Sojamilch (200 g) enthält beispielsweise (je nach Zutaten) etwa 74 kcal, also in etwa so viel wie ein Apfel oder eine kleine Scheibe Roggenmischbrot (BLS). Die gleiche Menge Kuhmilch mit 3,5 % Fettgehalt wartet sogar mit rund 130 kcal auf.

Vom Korn zur Milch

Auch wenn die Pflanzenmilch-Sorten geschmacklich variieren, in ihrer Herstellung unterscheiden sie sich kaum:

- Für Getreidemilch werden die Körner zunächst grob vermahlen, anschließend eingeweicht, gekocht und fermentiert. Dabei wird die Stärke zu Mehrfachzuckern abgebaut und ein leicht süßlicher Geschmack entsteht.

- Ähnlich verläuft die Produktion von Sojamilch. Die Sojabohnen werden geschält, dann eingeweicht, vermahlen und letztendlich gekocht.

- Nussmilch weicht von diesem Schema minimal ab: Die Nüsse werden anfangs geschält und geröstet, was zu einem intensiveren Aroma führt. Erst danach werden sie vermahlen und gekocht.

Abbildung 2 zeigt den Verlauf der Herstellungsschritte.

Nachdem die Grundzutaten vorbereitet wurden, folgt das Abtrennen der Feststoffe durch die Filtration. Die übrig bleibenden festen Bestandteile werden als Tierfutter oder in Biogasanlagen weiterverwendet. In Abbildung 2 siehst du die anschließende Produktformulierung, also die Zugabe weiterer Zutaten.

Je nach Rezeptur wird zumeist ein pflanzliches Öl zugesetzt, häufig Sonnenblumenöl, welches die technische Verarbeitung erleichtert. Bereits eine sehr kleine Menge davon reicht aus, um eine milchähnliche Konsistenz zu erreichen. Des Weiteren können auch Emulgatoren zum Einsatz kommen, um das Vermischen der Fett- und Wasserphase zu ermöglichen. Konventionelle Produkte enthalten oft auch Verdickungsmittel (z. B. Guarkernmehl) für die Konsistenz, sowie Salz, Süßungsmittel oder Aromen für den Geschmack. Darüber hinaus können sie mit Nährstoffen angereichert werden, wie Calcium, α-Linolensäure, Riboflavin, Vitamin B12 und Vitamin D (Wenndorf, 2003).

Anschließend wird die Pflanzenmilch homogenisiert, um alle Bestandteile gut und gleichmäßig zu verteilen, pasteurisiert beziehungsweise ultrahocherhitzt, um sie haltbar zu machen und verpackt (Foterek, 2016).

Wer nun denkt: „Das kann ich doch auch selbst machen“, hat vollkommen recht. Erforderlich sind folgende Utensilien:

- ein Mixer

- ein Nussmilchbeutel oder Sieb

- ein spezielles Gerät zur Pflanzenmilch-Herstellung kann interessant werden, wenn Pflanzenmilch regelmäßig selbst hergestellt wird

Hafermilch-Rezept für Einsteiger

Zutaten:

- 130 g Haferflocken

- 800 mL Wasser

- 1 Prise Salz

- (optional: 1 TL Ahornsirup, Zimt)

Zubereitung:

- Die Haferflocken circa 30 Minuten in Wasser einweichen, das Einweichwasser abgießen und die Haferflocken zusammen mit dem Wasser (sehr kalt) in einen Mixer geben.

- Circa 30 Sekunden mixen, bis sich die Haferflocken mit dem Wasser vermengt haben.

- Alles in einem Nussmilchbeutel gut ausdrücken. Mit Salz (und gegebenenfalls Ahornsirup bzw. Zimt) aromatisieren.

Am besten wird die Hafermilch direkt nach der Herstellung genossen und sollte nicht länger als zwei Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Wen nun die Experimentierlust gepackt hat: Alle Informationen rund um das heimische Herstellen von Pflanzenmilch und weitere leckere Milchrezepte findest du in unserem kostenlosen eBook.

Pflanzenmilch im Faktencheck

Check 1: Ernährungsphysiologie

Ein Blick auf die Nährstoffangaben von Sojamilch & Co. zeigt interessante Unterschiede:

Tabelle 1: Beispielhafte Nährstoffgehalte1 von Kuhmilch und Pflanzenmilch pro 100 g im Vergleich (BLS; Foterek, 2016)

| Kuhmilch

(3,5 %) |

Sojamilch2

(+Calcium) |

Mandelmilch2

(+Calcium) |

Haferdrink2

(+Calcium) |

Reisdrink2

(+Calcium) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Energie (kcal) | 65 | 37 | 47 | 40 | 48 |

| Protein (g) | 3,4 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 0,1 |

| Kohlenhydrate (g) | 4,7 | 1,8 | 2,2 | 6,0 | 9,4 |

| Fett (g)

– gesättigte Fettsäuren (g) – ungesättigte Fettsäuren (g) |

3,5

2,4 |

1,9

0,5 |

3,5

0,3 |

1,4

0,2 |

1,1

0,1 |

| Calcium (mg) | 120 | 13

(120) |

k. A.

(120) |

k. A.

(120) |

k. A.

(120) |

| Eisen (μg) | 60 | 570 | k. A. | k. A. | k. A. |

| Cholesterin (mg) | 10 | – | – | – | – |

1 Die Angaben zu den pflanzlichen Milchvarianten sind beispielhafte Nährstoffgehalte, die je nach Hersteller, Sorte bzw. verwendeten Zutaten (auch deutlich) differieren können.

2 Es sind auch (konventionelle) Sorten verfügbar, die angereichert sind – u. a. mit den Vitaminen B12 (ca. 0,38 μg), B2 (ca. 0,21 μg), D (ca. 0,75 μg) (Foterek, 2016).

- Tabelle 1 zeigt, dass Pflanzenmilch im Durchschnitt energieärmer als die 3,5 %-ige Kuhmilch ist. Die tierische Vollmilch hat 65 kcal/100 g und liegt damit über den Kaloriengehalten vieler pflanzlicher Vertreter, die je nach verwendeten Zutaten häufig etwa zwischen 15 und 50 kcal/100 g aufweisen.

- Der Eiweißgehalt von Kuh- und Sojamilch liegt – je nach verarbeiteter Sojamenge – annähernd gleich auf. Die Kuhmilch besitzt einen Gehalt von ca. 3,4 g, die Sojamilch von etwa 3,2 g. Dagegen liegen die anderen Pflanzenmilch-Vertreter darunter.

- Der Fettanteil pflanzlicher Alternativen ist meist geringer als der der Kuhmilch. Entscheidend ist aber auch die Fettqualität. Während in den meisten Pflanzendrinks überwiegend ungesättigte Fettsäuren vorkommen, enthält die Kuhmilch vorwiegend – gesundheitlich weniger empfehlenswerte – gesättigte Fettsäuren. Die natürlich vorkommenden Fettsäuren der meisten Pflanzenmilch-Sorten könnten daher als gesünder eingestuft werden (DGE, 2015). Außerdem sind die Pflanzenmilch-Vertreter cholesterinfrei.

- In Tabelle 1 nicht explizit abgebildet ist der zum Teil niedrige Zuckergehalt in Pflanzenmilch. Denn sie ist sie frei von Laktose und kann demnach eine hervorragende Wahl bei Laktoseintoleranz sein.

Ebenfalls interessant ist ein Blick auf die Mikronährstoffe, wie Vitamine und Mineralstoffe. Sie gelangen teilweise nicht auf natürliche Weise in die Kuhmilch, sondern werden den Futtermitteln zugesetzt (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), 2018). Allerdings werden auch einige Pflanzenmilch-Sorten mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Dessen ungeachtet ist es auch ohne angereicherte Pflanzenmilch gut möglich, sich pflanzenbasiert bedarfsdeckend zu ernähren. Übrigens: Erst vor circa 9000 Jahren begann in Europa der Milchkonsum (Ségurel und Bon, 2017).

Die Mikronährstoffe unter der Lupe

Mineralstoffe und Kuhmilch – wer denkt hier nicht sofort an Calcium? Der Gehalt ist in pflanzlichen Milchalternativen von Natur aus geringer, wird aber häufig zugesetzt. In den konventionell hergestellten Sorten findest du eher Calciumcarbonat, in den Biovarianten eine calciumliefernde Meeresalge, die darüber hinaus wertvolle Spurenelemente mitbringt. Die Frage, ob man ohne Kuhmilchkonsum genug Calcium aufnehmen kann, beleuchten wir weiter unten noch.

Zur Aufnahme von Calcium benötigt der menschliche Organismus Vitamin D. Interessant ist, dass 100 g Kuhmilch gerade einmal 0,09 µg Vitamin D enthalten. Fällt die Wahl auf angereicherte Pflanzendrinks, die etwa 0,75 µg/100 g Vitamin D enthalten, steht dem Organismus für die Verstoffwechselung von Calcium mehr Vitamin D zur Verfügung (Foterek, 2016). Dennoch empfiehlt die DGE bei seltenen Sonnenbädern Vitamin-D-Präparate, um den Bedarf von 20 µg/ Tag decken zu können (DGE, 2012).

Ferner ist die Kuhmilch für ihren Vitamin-B2-Gehalt bekannt. Der Bundeslebensmittelschlüssel zeigt eindeutig, dass eine Versorgung mit Vitamin B2 gleichfalls durch pflanzliche Nahrungsmittel erfolgen kann:

- 100 g Kuhmilch enthalten 180 µg Vitamin B2.

- 100 g Grünkohl gegart enthalten 182 µg Vitamin B2.

- 100 g Champignons gegart enthalten 389 µg Vitamin B2.

- 100 g Brokkoli gedämpft enthalten 177 µg Vitamin B2.

In den Randschichten eines Getreidekorns befinden sich wertvolle Mikronährstoffe. Ebenso verbirgt sich dort Vitamin B2. Es empfiehlt sich also, bevorzugt Vollkornprodukte zu genießen. Das Keimen von Getreide sowie Hülsenfrüchten macht es noch besser verfügbar und kann einen wichtigen Beitrag zur Bedarfsdeckung leisten (BLS; Biesalski, 2016).

Wertvolles Eisen

Der kritische Nährstoff Vitamin B12 kommt natürlicherweise nicht in Pflanzenmilch vor, wird aber häufig in konventionellen Sorten zugesetzt (0,38 µg/ 100 g) (Foterek, 2016). Dennoch können diese Produkte nur bedingt deinen Nährstoffbedarf decken, so dass eine Vitamin B12-Supplementierung bei pflanzlicher Ernährung erforderlich ist.

Wissenswert: Eisen ist in Pflanzenmilch reicher vorhanden als in der Tiermilch-Variante. Tabelle 1 zeigt einen deutlichen Unterschied im Eisengehalt zwischen Kuh- und Sojamilch (60 & 570 µg). Eisen ist in der deutschen Bevölkerung – unabhängig von der Ernährungsform – ein potenzieller Mangelnährstoff. Vor allem bei Kindern, Jugendlichen und Frauen ist es sinnvoll, den Eisenwert regelmäßig überprüfen zu lassen (BfR, 2008).

So viel zum ernährungsphysiologischen Vergleich. Doch wie schneiden Reismilch, Hafersahne und Co in Sachen Umweltverträglichkeit ab?

Milch-Mythos Nr. 3: „Für Milch muss doch kein Tier sterben.“ Fakt ist: Nach nur durchschnittlich 4,5 Lebensjahren in der intensiven Milchproduktion werden Kühe aufgrund von Erkrankungen oder Fruchtbarkeitsproblemen geschlachtet (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2019). Dabei haben sie eine natürliche Lebenserwartung von 20 bis 30 Jahren (Hirth und Keller, 2017). Hinzu kommt, dass besonders die männlichen Kälber von Hochleistungskühen sich kaum zur Mast eignen und eine Aufzucht oft ein Verlustgeschäft für den Milchbauern ist. Gesicherte Zahlenangaben, um wie viele Tierkinder es hier geht und was mit ihnen passiert, sind kaum möglich.

Check 2: Ökologie & Nachhaltigkeit

„Für deine Pflanzenmilch aus Sojabohnen wird der Regenwald abgeholzt.“ Wer sich pflanzenbasiert ernährt, wurde mit diesem Vorwurf vielleicht schon konfrontiert. Doch ist die kleine Bohne tatsächlich eine Umweltsünderin? Sojabohnen, die für die Herstellung von Pflanzenmilch verwendet werden, stammen überwiegend aus Frankreich, Italien, Kanada und Westeuropa. Lediglich bei zwei Herstellern konnte die Nutzung von Sojabohnen aus Asien beziehungsweise China nachgewiesen werden (Verbraucherzentrale Hamburg, 2014a). Etwa 98 % des weltweit angebauten Sojas wird für die Tierfütterung verwendet, lediglich 2 % gehen in die Produktion von Produkten für den menschlichen Verzehr (Hartmann et. al., 2011).

Sojabohnen, die zu Tierfutter verarbeitet werden, stammen meist aus Brasilien, den USA, Argentinien, Paraguay sowie Uruguay und nicht selten aus Regionen, wo zuvor Regenwald abgeholzt wurde (Morton et al, 2006). Diese Umwandlung von Landflächen zerstört intakte Ökosysteme, ihre Artenvielfalt, erhöht die Treibhausgasbelastung und führt zur Degradation der Böden (Morton et al., 2006; Benbrook, 2005). Folglich sind eben nicht Sojamilch und Tofu das (ökologische) Problem, sondern vielmehr die Tierfütterung.

Meer, Land, Klima, Energie – 4:0 für die Hafermilch

Du willst genau wissen, woher die Sojabohnen deiner Pflanzenmilch stammen? Die meisten Hersteller nehmen zu diesem durchaus wichtigen Thema auf Anfrage Stellung oder informieren bereits auf der Produktverpackung. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat dazu eine übersichtliche Zusammenfassung publiziert (Verbraucherzentrale Hamburg, 2014a).

Spätestens seit der Bewegung „Fridays for Future“, bei der Schüler freitags für mehr Klimaschutz demonstrieren, rückt auch die umweltbewusste Ernährung zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit.

Die Ökobilanz von Nahrungsmitteln wird stetig bedeutsamer und immer mehr Menschen achten auch hier auf ökologische und nachhaltige Produktion. Betrachtet man die Umweltauswirkungen verschiedener Milchprodukte, können teilweise große Unterschiede festgestellt werden. Zwei schwedische Forscherteams untersuchten die Umwelteinflüsse von Soja- und Hafermilch und verglichen sie mit der Ökobilanz der Kuhmilch. Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse. Hafermilch schneidet in allen Punkten besser ab als Kuhmilch, ihre Kollegin aus Soja kann immerhin in drei Kategorien voll überzeugen.

Ein Liter Kuhmilch schluckt 1050 Liter Wasser

Das niederländische Institut UNESCO-IHE untersuchte in Zusammenarbeit mit zwei niederländischen Universitäten den Wasserbrauch bei der Erzeugung von Sojamilch und Sojaburgern sowie von Kuhmilch und Rindfleischburgern. Alle Schritte der Produktion, des Transports und der Verpackung wurden in die Datenerhebung mit einbezogen. Das Ergebnis ist erstaunlich: Für einen Liter Sojamilch werden 297 Liter Wasser benötigt. Für den 150 Gramm schweren Sojaburger sind es gerade einmal 158 Liter. Der weltweite durchschnittliche Wasserverbrauch eines 150 g Rindfleisch-Burgers beträgt 2350 Liter, für die Produktion eines Liters Kuhmilch müssen 1050 Liter eingesetzt werden (Ercin et al., 2011).

Sind die pflanzlichen Milchalternativen damit grundsätzlich die umweltfreundlicheren Produkte? Leider nicht in jedem Fall, wie beispielsweise die Mandelmilch zeigt. Die für die Produktion verwendeten Nüsse stammen oft aus Kalifornien, Spanien, der Türkei oder Italien. Da der Mandelbaum reichlich Wasser benötigt und diese Länder auch noch sehr trockenes Klima haben, wird hier enorm viel Wasser verbraucht. Im Klartext: Die Ökobilanz der Mandelmilch ist nicht sonderlich gut. Eine kritische Hinterfragung scheint sinnvoll zu sein (Verbraucherzentrale Hamburg, 2014b).

Insgesamt klimafreundlicher sind regionale Getreidesorten und Hülsenfrüchte, wie Hafer, Dinkel oder Lupine: Sie haben keine weiten Transportwege und verursachen weniger Treibhausgase als beispielsweise Mandel- oder Kokosprodukte.

Gesund essen, Klima schützen, Kosten sparen – geht alles auf einmal?

Wissenschaftler der Universität Amsterdam erstellten in einer Modellrechnung einen Speiseplan, den sie hinsichtlich Klimaschutz, Gesundheit und Kosten optimierten. Die Ernährung sollte dabei gesünder und ökologischer sein als die niederländische Durchschnittskost. Zum Erreichen des Ziels verkleinerte das Wissenschaftsteam die Fleisch- und Milchportionen, strich Alkohol und Softdrinks und erhöhte gleichzeitig den Anteil an Obst, Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten, Sojamilch und Brot. Die gemütliche Nachmittagsstunde wurde ebenfalls mit einberechnete – die Mengen an Süßigkeiten, Kuchen, Kaffee und Tee blieben bei den üblichen Portionen. Das Ergebnis ist beeindruckend: Treibhausgas-Belastung und Kosten ließen sich allein durch diese Maßnahmen halbieren. Klimaschonend und gesund funktioniert also auch kostengünstig und mit geringem Aufwand (Van Dooren et al., 2015).

Interessant zu wissen: Dieses Modell wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Deutschland übertragbar.

Calciummangel ohne Milch?

Keinesfalls. Zumal auch das in Kuhmilch enthaltende Calcium ursprünglich pflanzlicher Natur ist: Pflanzen, welche von Tieren verzehrt werden, nehmen die Mineralstoffe aus dem Boden auf, reichern sie an und sind damit die natürliche Primärquelle. Die Versorgung mit Calcium über eine kuhmilchfreie bzw. pflanzliche Ernährung ist gut umzusetzen. Grünes Gemüse wie Grünkohl, Brokkoli und Pak Choi sind gute Calcium-Quellen. Weiter sind Wildkräuter, Trockenfrüchte, Nüsse, Mandeln und Ölsaaten, Pseudogetreide (z. B. Amaranth), einige Hülsenfrüchte sowie Mineralwässer mit > 400 mg Calcium/Liter gute Calciumlieferanten (Leitzmann et al., 2018).

Milch-Mythos Nr. 4: „Milch sorgt für starke Knochen!“ Fakt ist: Für starke Knochen ist das Zusammenspiel von Calcium, den Vitaminen D und K sowie Bewegung von größter Bedeutung, nicht per se die Kuhmilch (DGE, 2008).

Wenn es um die ausreichende Versorgung mit Calcium geht, denken viele Menschen direkt an Kuhmilch. Aber verdient sie diesen Status? Kuhmilch ist lediglich eine von vielen Calciumquellen und andere Nahrungsmittel wie dunkelgrünes Blattgemüse sowie Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse können – wie bereits erwähnt – ebenfalls mit diesem Mineral aufwarten. Überdies zu bedenken: Der Konsum von Kuhmilch ist nicht immer unproblematisch.

Wenn Kuhmilch für Bauchgrummeln sorgt

Immerhin rund zwei Drittel der Weltbevölkerung verträgt Milchzucker schlecht oder gar nicht, eine gewisse Anzahl von Personen reagiert außerdem allergisch auf das in der Milch enthaltene tierische Eiweiß. Zudem gibt es möglicherweise weitere gesundheitliche Aspekte bzw. Risiken im Zusammenhang mit einem erhöhten Verzehr von Milch und Milchprodukten, die diskutiert werden und pflanzliche Varianten in den Fokus rücken. Wie beispielsweise ein möglicherweise erhöhtes Risiko für Prostatakrebs (MRI, 2014). Wer die pflanzenbasierten Alternativen bisher nicht kosten mochte: Es spricht also einiges dafür, diesen gesunden Marktneuheiten eine Chance zu geben.

Laktosebedingte Beschwerden wie Durchfall, Blähungen, Magenkrämpfe, heftige Bauchschmerzen oder Völlegefühl sprechen also dafür, dass man wohlmöglich noch die ursprünglichen Gene besitzt. Adulte Säugetiere aller Spezies vertragen Milch in der Regel nicht, weshalb man bei tierischen Findlingen wie Katzen oder Igel auch keine Milch anbieten sollte. Pflanzenmilch-Produkte, ob Milch, Jogurt, Quark oder Käse haben hier einen entscheidenden Vorteil: sie sind von Natur aus laktosefrei.

Pflanzenmilch im Kaffee – welche ist die beste?

Wer von tierischer Milch auf Pflanzenmilch umsteigt, steht oft vor der Frage: „Womit trinke ich nun meinen Kaffee?“

- Sojamilch hat eine angenehm milde Süße und lässt sich relativ gut aufschäumen. Am Eigengeschmack scheiden sich allerdings die Geister: Die einen lieben ihn, anderen hat er das Experiment Pflanzenmilch verleidet. In diesem Fall lohnt sich ein neuer Versuch mit einer anderen Variante.

- Reismilch besitzt eine wohlschmeckende natürliche Süße, eignet sich eher nicht zum Aufschäumen, da der Eiweißgehalt zu niedrig ist, und schmeckt hervorragend im Cappuccino sowie im Müsli. Empfehlenswert sind auch Mischgetränke, wie beispielsweise Reis-Mandelmilch bzw. die ökologisch bessere Variante der Reis-Sojamilch oder Reis-Hafermilch. Wer Kaffee oder Tee gern süßt, ist mit Reismilch gut beraten. Außerdem neigt sie kaum zum Ausflocken in heißen Getränken.

- Hafermilch schmeckt ebenfalls leicht süßlich, eignet sich gut zum Aufschäumen und ist damit einer der Stars unter den Milchalternativen im Kaffee. Auch zur Zubereitung von Kakao bestens geeignet.

- Mandelmilch schäumt besonders cremig und hat, je nach Hersteller, eine leichte Mandelnote.

- Kokosdrink, nicht zu verwechseln mit Kokosmilch, lässt sich eher schlecht aufschäumen. Dennoch punktet der Drink mit seinem feinen Kokosaroma und bringt dadurch eine exotische Note mit.

- Lupinenmilch färbt den Kaffee wie Kuhmilch und sorgt für eine angenehme Konsistenz. Der Geschmack im Kaffee ist angenehm und der Schaum ist wunderbar stabil und langlebig. Eine hervorragende Alternative im Kaffee.

Unangenehmes Phänomen: ausflockende Pflanzenmilch

Wer sich das erste Mal an Kaffee mit Pflanzenmilch heranwagt, könnte eine unschöne Überraschung erleben: die Kombination aus heißem Kaffee und Pflanzenmilch kann zum Ausflocken neigen. Was ist passiert? Die in der Pflanzenmilch enthaltenen Eiweiße gerinnen und bilden kleine Klümpchen. Häufiger ist das der Fall bei älterer Milch oder in Verbindung mit sehr heißem Kaffee. Allerdings kann auch die im Kaffee enthaltene Säure die Ursache für die Flockenbildung sein. Der Säuregrad ist abhängig von Art und Gradzahl der Kaffeeröstung. Eine schonende, langsame Röstung sorgt für den Abbau der Säuren und schafft ein milderes Kaffeearoma. Allerdings kann sich der Säuregrad auch erhöhen, wenn Kaffee für längere Zeit warmgehalten wird: also am besten frisch und nicht all zu heiß genießen. Sojamilch neigt übrigens eher zum Ausflocken als Reismilch – auch hier kann ein also ein Ausprobieren verschiedener Sorten hilfreich sein.

Unser Fazit zur Pflanzenmilch

Pflanzenmilch ist vielseitig und mittlerweile in fast jedem Supermarkt und Discounter erhältlich. Die gesundheitlichen Vorteile, wie die Mehrzahl ungesättigter Fettsäuren, kein Cholesterin- und Laktosegehalt, zumeist wenig Zucker, mehr Eisen und weniger Kalorien erklären, warum die Pflanzenmilch-Alternativen immer beliebter werden. Bei den Bio-Milchalternativen sind die Umsätze im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 33 % gestiegen, die Verkaufsmengen sogar um 39 % (AMI, 2020). Hinzu kommen die ökologischen Vorteile, wie eine günstigere Klimabilanz, der geringere Land-, Wasser- und Energieverbrauch sowie die deutlich niedrigere Versauerung der Meere – Fakten, die ebenfalls eindeutig für Pflanzenmilch sprechen.

Darüber hinaus ist sie vielseitig verwendbar: beim Kochen und Backen, im Müsli und im Kaffee, als Basis für Sahne, Joghurt oder Frischkäse. Besonders punkten die pflanzlichen Alternativen durch geschmackliche Vielfalt. Übrigens, nicht nur Veganer begeistern sich für die tierfreundliche Milch, auch die sich vegetarisch bzw. mischköstlich ernährende Bevölkerung greift immer häufiger zu Soja, Hafer und Co, denn auch sie möchte ebenfalls die Vorteile dieser Produkte nutzen.

Es spricht also vieles für und – sofern man auf Qualität und klimaverträgliche Grundstoffe wie beispielsweise Hafer setzt – nichts gegen die pflanzenbasierten Alternativen. Wer Pflanzenmilch selbst herstellt, spart nicht nur Verpackungsmüll, sondern auch Geld und die Zusätze und geschmacklichen Variablen hast du damit selbst in der Hand. Wenn du beim Kauf der Pflanzenmilch oder der Zutaten für die eigene Herstellung auf Produkte aus regionalem Anbau achtest, freut sich die Umwelt zusätzlich.

Pflanzliche Milchalternativen unter der Lupe

Möglicherweise fragst du dich nun: Wie aber soll ich bei dem reichen Angebot an pflanzlichen Milchalternativen den Überblick behalten? Eine praktische Übersicht mit einigen wichtigen Eckpunkten zu Inhaltsstoffen, Vor- und Nachteilen sowie Verwendungsmöglichkeiten kann dir helfen, die für dich richtige Wahl zu treffen und deinen Liebling zu finden.

Pflanzliche Milchalternativen PDF

Pflanzliche Milchalternativen – Tipps und Tricks

Schöner Artikel!

Ich würde mir wünschen das ihr noch etwas über mögliche Verwendung der „Abfallprodukte“ bei der Pflanzenmilchherstellung schreiben würdet. Beispielsweise ein Okara-Burger aus dem trockenen, gepressten Überbleibseln bei der Sojamilch-Herstellung. Wäre schade, wenn jetzt jeder seine eigene Pflanzenmilch macht und die Hälfte der essbaren Produkte wegwirft..

Und inwiefern muss man Getreide fermentieren um Getreidemilch herzustellen? Irgendwie wird das nur ein mal am Rande erzählt.

Hallo lieber Leo,

herzlichen Dank für dein Feedback zu unserem Pflanzenmilch-Artikel.

Wie du bereits richtig sagst, gibt es gute Möglichkeiten, um den Trester bei der eigenen Herstellung von Pflanzenmilch weiterzuverwenden. In unserem Add-on, das dir zum Download zur Verfügung steht, wird dies auch erwähnt und Möglichkeiten dazu aufgelistet.

Bei der industriellen Herstellung von Milchalternativen auf Getreidebasis kommt die Fermentation zum Einsatz. Dabei werden dem Produkt Enzyme beigemengt, welche die komplexen Kohlenhydrate der Getreidekörner abbauen. Dadurch entsteht der leicht süßliche Geschmack und gleichzeitig wird die Haltbarkeit des Produktes verlängert. Bei der Herstellung zuhause muss dieser Schritt nicht durchgeführt werden, allerdings sind die eigens kreierten Produkte in der Regel weniger lange haltbar als die industriellen Alternativen.

Ganz liebe Grüße,

Isabel!

Wenn man den Begriff „Milch“ wirklich nur für Produkte aus einem Euter verwenden darf, wieso ist es denn bei Kokosmilch kein Problem? Da verwenden Alnatura und Co. ja schliesslich auch diesen Begriff.

Aus meiner Sicht würde es demnach eher Sinn machen, «Kuh»milch auch als solche deklarieren zu müssen.

Hallo liebe Virginia,

bei der Bezeichnung „Kokosmilch“ handelt es sich um eine Ausnahmeregelung. Wie du schon sagst, ist der Begriff „Milch“ geschützt und darf nur für Erzeugnisse verwendet werden, die durch Melken aus Eutern gewonnen werden. Produkte, „deren Art aufgrund ihrer traditionellen Verwendung genau bekannt ist“, stellen eine entsprechende Ausnahme dar, wie es bei der Kokosmilch der Fall ist. Sie wird aus dem gepressten Fruchtfleisch der reifen Kokosnuss und Wasser gewonnen und Standards zum Herstellungsverfahren sind auch schriftlich festgehalten. Dem entgegen gibt es den Kokosdrink, welcher vergleichbar mit allen anderen Pflanzendrinks (Soja & Co) ist und sich von der Zusammensetzung der Kokosmilch unterscheidet. Hierfür gibt es keinerlei Rechtsvorschriften und somit ist für Kokosdrinks auch nicht die Bezeichnung „Milch“ erlaubt.

Liebe Grüße,

Isabel!

Der Artikel war sehr aufschlussreich und interessant für mich

Vielen herzlichen Dank für deinen schönen Kommentar, liebe Rosy.

Alles Liebe und herzliche Grüße,

Isabel!

Hallo Isabel

Danke für diesen Artikel – ist sehr hilfreich, da ich aktuell einen Blogbeitrag zum Thema „Kuhmilch vs Pflanzendrinks“ am vorbereiten bin. Ich möchte verstärkt auf den gesundheitlichen Aspekt eingehen. Dazu eine Frage: Mir ist aufgefallen, dass du gar nicht auf die Transfettsäuren im Milchfett eingehst, obwohl die negativen Auswirkungen auf den Stoffwechsel durch ihren Verzehr eindeutig belegt sind.

Das wäre doch eigentlich auch ein grosser Vorteil für die Pflanzendrinks, richtig?

Danke für deine Rückmeldung & herzliche Grüsse,

Sylwia

Liebe Sylwia,

schön, dass dir unser Artikel hilft 🙂

Zu den Transfettsäuren in der Milch: Die Studienlage zu den Wirkungen von natürlicherweise im Milchfett vorkommenden (sogenannten „bovinen“) und den bei der Fettverarbeitung entstehenden Transfettsäuren ist nicht eindeutig. Teilweise wird durch die Zufuhr von natürlicherweise vorkommenden Transfettsäuren nicht die gleiche negative Wirkung auf beispielsweise Cholesterinwerte gezeigt.

Dazu kannst du hier bei der DGE genaueres nachlesen: https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/fachinformationen/trans-fettsaeuren/.

Pflanzendrinks haben aus gesundheitlicher Sicht vermutlich keine Vorteile gegenüber Kuhmilch, sofern keine Unverträglichkeit gegen einen Bestandteil der Milch vorliegt.

Viel Freude beim Schreiben des Blogbeitrags und liebe Grüße,

Barbara

Hallo!

Sehr schöner, informativer Artikel. Für meine Bachelorarbeit über vegane Milchersatzprodukte war er sehr hilfreich und aufschlussreich.

Gerne würde ich das Thema des Ausflocken des Sojadrinks noch vertiefen und würde deshalb gerne wissen, wo ich dazu noch mehr Informationen finde bzw. wo ihr die Infos dazu gefunden habt?!

Vielen Dank und liebe Grüße,

Lisa

Liebe Lisa,

es freut uns, dass dir unser Artikel gefällt und hilft 🙂

Bezüglich der Sojamilch kann der höhere Proteingehalt eine Rolle spielen. Informationen, warum Milch ausflockt (was dann auf Sojadrinks bezogen werden kann), findest du in Fachbüchern zu Milch, z. B. Märtlbauer und Becker: Milchkunde und Milchhygiene bzw. kannst du dich allgemein darüber informieren, warum Milch im Kaffee ausflockt und dies dann auf die Inhaltsstoffe von Pflanzendrinks beziehen.

Ich hoffe, das hilft dir weiter.

Herzliche Grüße und viel Erfolg für deine Bachelorarbeit,

Barbara